- Exhibition Information & Current Activities 展覧会情報等と最近の活動報告

- where I am - everyday creation and travels

- Ordinary Whales / ありふれたくじら Vol.6

- back numbers | Ordinary Whales / ありふれたくじら

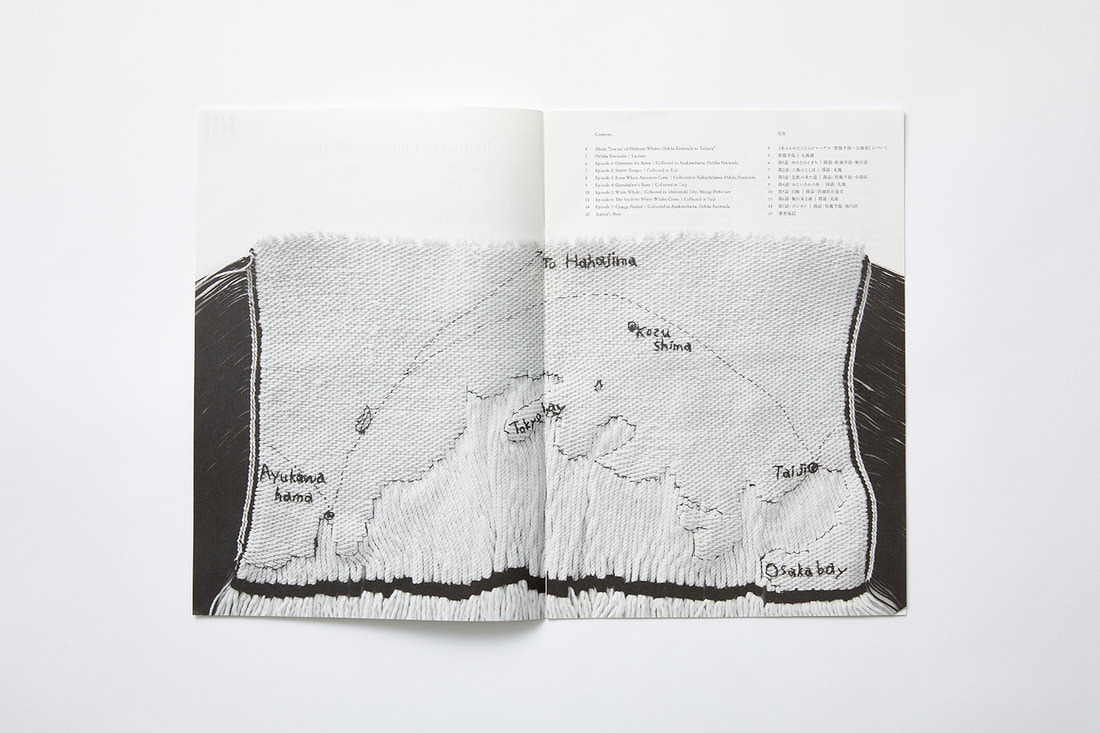

- Carta Cetacea / くじらじまの海図

- 汀線をゆく / Flowing along the shoreline

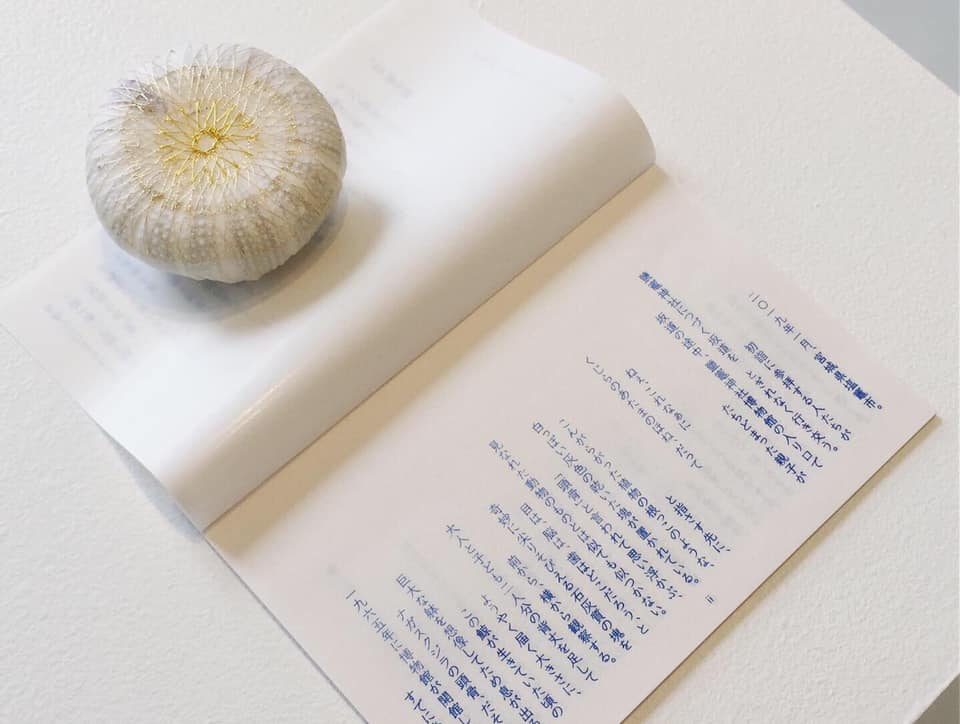

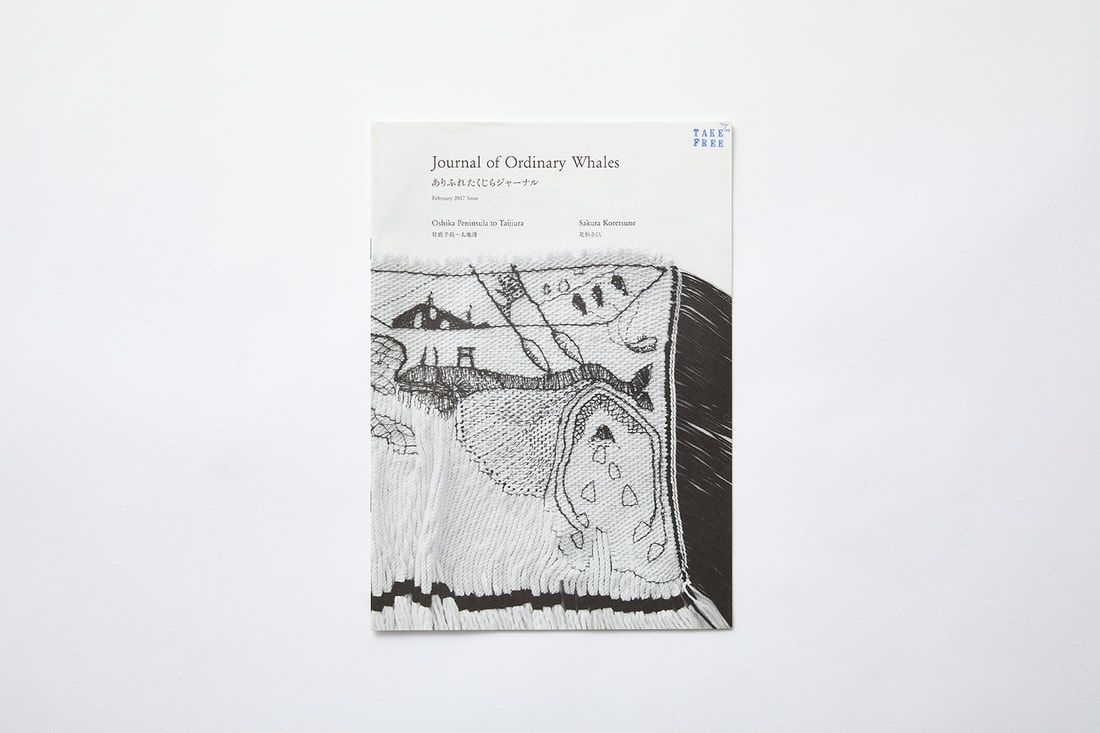

- Journal of Ordinary Whales / ありふれたくじらジャーナル

- 나(ネ)から私へ / Korean “I”, Japanese “I”.

- Swimming Tree / 泳ぐ木

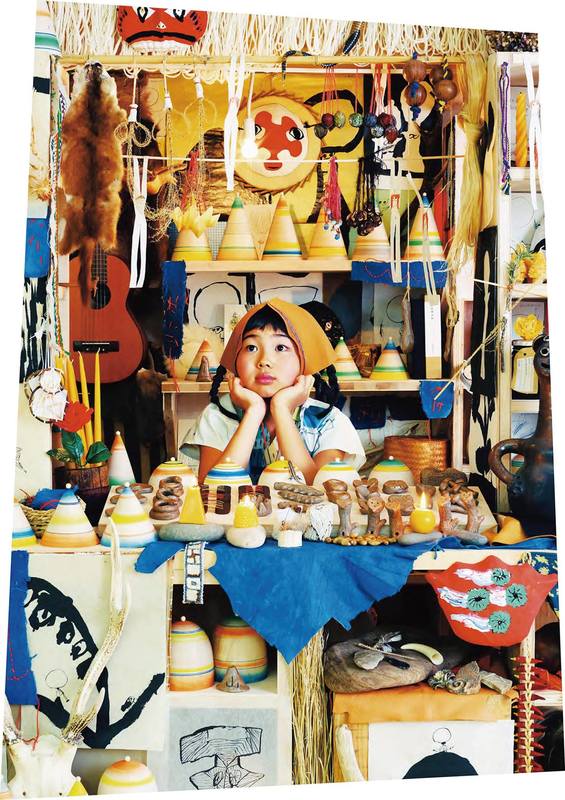

- Fictional Toys (Aji Island, Miyagi Prefecture) / 空想玩具シリーズ(宮城県・網地島)

- Product 1: Ordinary Whale's Eye / ありふれたくじらの眼

- Product 2: Ordinary Whale's Light / ありふれたくじらの灯

- 藝術の旗をつくる / Making an "Art" Flag

- つみくさ / tsumikusa

- alaskana

- cv

- contact

2020.10.31〜11.15|是恒さくら+Dylan Thomas「ふたつの水が出会うとき / When two waters meet」(Cyg art gallery, 盛岡)11/8/2020 Cyg art galleryの近くを流れる中津川にかかる橋の上では、毎年秋になると多くの人が鮭の姿を探して足を止めます。遠く海の向こうのビクトリア市にも鮭が帰る川が流れ、古くから人々の生活に欠かせない存在となっているそうです。

この展覧会では盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35周年記念事業として、2つの土地に共通する「鮭」の存在に注目し、「鮭と人の暮らしとアート」をテーマに是恒さくらとDylan Thomas2人の作家の作品をご紹介いたします。 是恒さくらは各地に残る鮭の話を聞き集め、それらの話や取材の旅の中で目にした様子をもとに作品を制作。その様子は集めた糸を組み合わせより分けながら布を織り上げるようでもあります。その作品からは、互いの相違点ではなく、どこか似通った姿が見えてきます。 Dylan Thomas はカナダの先住民であるコーストサリッシュのアーティストで、伝統的なモチーフや技法を引き継ぎながら、新しい伝統芸術を発表しています。その作品の図案と色のハーモニーは、魚の動きや月の形など自然の現象を映し出しています。 残念ながら、今回はDylanの来日は叶いませんでしたが、2人の作家が描く鮭の姿を通して、遠く離れた土地の物語に思いを馳せていただければと思います。 --- 「ふたつの水が出会うとき / When two waters meet」 盛岡市の中心部を流れる中津川では、秋になると橋の上から川をのぞきこむ人たちを見かける。長い旅から故郷の川へ戻って来た鮭を、誰もが愛おしそう見つめている。 東北各地に「鮭のオオスケ」にまつわる伝承がある。毎年秋の決まった日に、鮭のオオスケと呼ばれる大きな鮭が叫び声をあげながら、眷族をひきつれ川を上ってくる。その叫び声を聞いた者は命を落とす。だからこの日より前は漁を行わない、という類のものだ。鮭のオオスケは、鮭の王とも、鮭の妖怪ともいわれる。 岩手県内では、大鷲にさらわれた人が鮭のオオスケに助けられ故郷に帰って来たという話(旧竹駒村/現・岩手県陸前高田市)や、遠野が湖水であった頃、気仙口から鮭に乗ってやってきた男が遠野郷に住み着いた人間の始まりであったという話がある。人の世界と鮭の世界が交わる語りは北海道や北米にもあり、環太平洋に広がっているようだ。 古くから、鮭はカナダ北西海岸の先住民の重要な食料でもあり、敬われる存在でもある。そしてやはり日本と同じように、鮭にまつわる伝承や信仰がある。 ある土地では、鮭は海の奥深くの村に住む不死身の人間であると信じられ、春になるとその人々は鮭に姿を変え、陸に住む人々に食料として自らの体を与えた。また、鮭の群れは同じ一族であり、その中の誰かが故郷の川に戻ることを許されると、一族の全員がそれに続くのだという。 先住民のサーニッチの人々は、すべての生き物はかつては人間であったと信じており、尊敬の念を持って接している。鮭もまた私たち人間の親戚なのだ。 ...その年最初の大きな紅鮭が捕まえられたとき、サーニッチの人々は鮭の王への敬意を表して歓迎の儀式を行った。時としてその儀式は10日間続くこともある。 …時間をかけて祝うことは、鮭の群が川に戻って産卵し、その子孫を残すことを願うものでもあったのだ。 [一部ニコラス・クラクストンの論文より引用] 毎年同じ川に戻ってくる鮭は、流域に留まり暮らす人々にとって、想像の彼方の遠い世界との間を行き来する不思議な存在でもあっただろう。時代は変わり、世界は小さく、遠くは近くになりつつあった。しかし2020年、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、日本から国外へ旅することも、海外から日本を訪れることも難しくなった。 けれど鮭たちは、きっと変わらず同じ川に戻って来るだろう。北太平洋のアラスカ・カナダの海岸まで回遊する10,000キロメートルの旅を終えて、日本の私たちにとって身近な川に、鮭は戻って来る。その昔、人々がはるか彼方へ旅する鮭にさまざまな物語を託したように、想像の力を鮭の姿にのせて、いまここから旅ができるかもしれない。 今回、盛岡で発表されるDylan Thomasの作品は、太平洋のむこう側にも鮭とともにある暮らしや文化があることを教えてくれる。是恒さくらは、日本国内では忘れられつつある鮭の伝承へのリサーチから、変身譚に着目する。「鮭に姿を変える人とその衣装」を、想像の世界への案内人として創作する。 鮭に導かれたふたつの世界が出会う時、私たちはどれほど遠くまでゆけるだろう。 --- https://www.cyg-morioka.com/exhibition/20201031/index.html 是恒さくら+Dylan Thomas 「ふたつの水が出会うとき / When two waters meet」 〈盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35周年記念事業〉 Cyg art gallery(岩手県盛岡市内丸16-16 大手先ビル2F) 2020.10.31(土) - 11.15(日) 11:00-19:00/火曜・水曜定休/入場無料

1 Comment

「ひじおりの灯について」

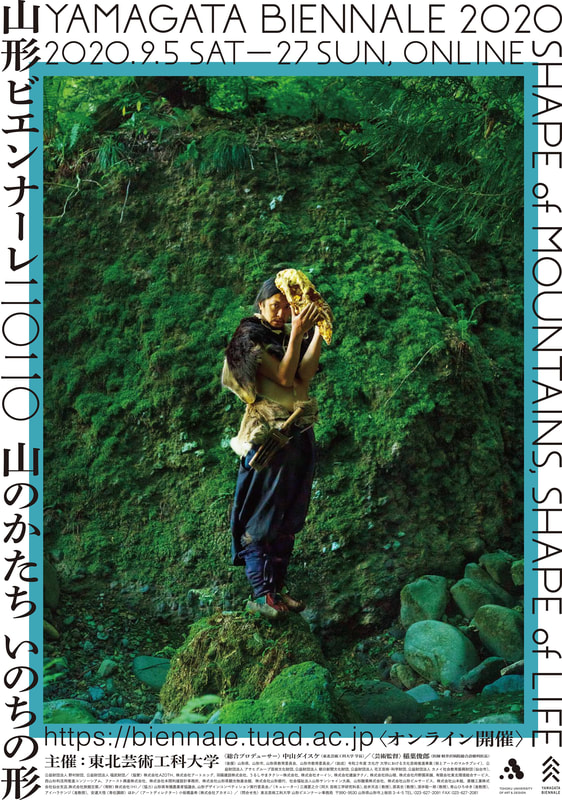

霊峰月山の麓、湯治場の夜にほのかに灯る灯籠絵。開湯1200年の夏から続く灯籠絵展示会「ひじおりの灯」では、毎年山形に縁ある若手作家らが温泉街で滞在制作を行い、周辺に広がる豊かな大地や動植物、山岳信仰に同地の歴史、湯とともに生きる人々の暮らしなど、湯治場に息づくさまざまな情景を描いています。 14年目となる今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため温泉街の旅館や商店が休業する期間もあり、作家の皆さんとともにそれぞれの場所から今できることを模索する日々が続きました。 「灯」は見えないものの輪郭を照らし出します。灯籠が照らすのは、温泉街やこの場所から続く日常です。そこに見える輪郭を語らい、その声に耳を澄ませる手段のひとつとして、今年も「ひじおりの灯」を灯します。 ------ 新作灯籠出品者 大久保雅基、桶本理麗、草彅裕、是恒さくら、佐野美里、渋谷七奈、春原直人、田中望、中須賀愛美、古田和子、増子博子、目野真麻、𠮷田勝信 (五十音順) ------ 秋期点灯(2020年9月12日(土)~10月11日(日) | 新作灯籠を含めて展示)にて、新作灯籠を出品します。 今年は新作の制作過程をfacebookページで紹介しています。 ひじおりの灯【灯籠絵制作ノート】 「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」は、東北芸術工科大学が2年に1度主催する芸術祭で、今年で4回目を迎えます。過去3回、山形市内を舞台に様々な芸術作品、活動を発表してきましたが、山形ビエンナーレ2020では芸術監督に現役医師であり芸術分野に造詣の深い稲葉俊郎氏を新たに迎え、世界の状況が一変した中で芸術祭の新しい可能性を示すべく、オンラインを中心としたプログラムを展開します。多くのゲストアーティストと共に、芸術文化の存在意義、価値を山形から発信します。 ------ 世界の状況が一変し、多くの文化イベントが中止となる中、芸術祭の新しい可能性を示すべく、「山形ビエンナーレ2020」ではオンライン配信を中心にプログラムを展開します。 多くのゲストアーティストと共に、芸術文化の存在意義、価値を山形から発信。会期中23日間にわたって、アート&デザイン、音楽、食、工芸、民族学など、多彩なジャンルで構成されたコンテンツをオンラインで体感できます。 今回のテーマは「山のかたち、いのちの形~全体性を取り戻す芸術祭~」。このメインビジュアルは、自然界と人間界をつなぎ新しい世界の在り方を見出そうとしている存在を、山伏の坂本大三郎氏がモデルとなって表現。残雪と新緑が美しい6月の月山で撮影されました。 美しい山形に訪れていただくことはできませんが、こちらのWEBサイトで、山形やアート体験をみなさまにお届けします。今後はタイムリーに各プログラム詳細をアップ デートしていきますので、ぜひ山形ビエンナーレ2020にご注目、ご参加ください。 https://biennale.tuad.ac.jp/ (公式ウェブサイト・SNSより) リトルプレス『ありふれたくじら』Vol.6の制作プロセスであり、随筆であり、うつろいかたちを変えていく思考の記録として、note「くじらの見える書窓」をはじめました。不定期の投稿に加えて、有料記事としてリトルプレス『ありふれたくじら』のバックナンバー(Vol.1~5)から再編したエピソードを公開していきます。 新年最初の個展のお知らせです。会場は多賀城市立図書館のギャラリーです。

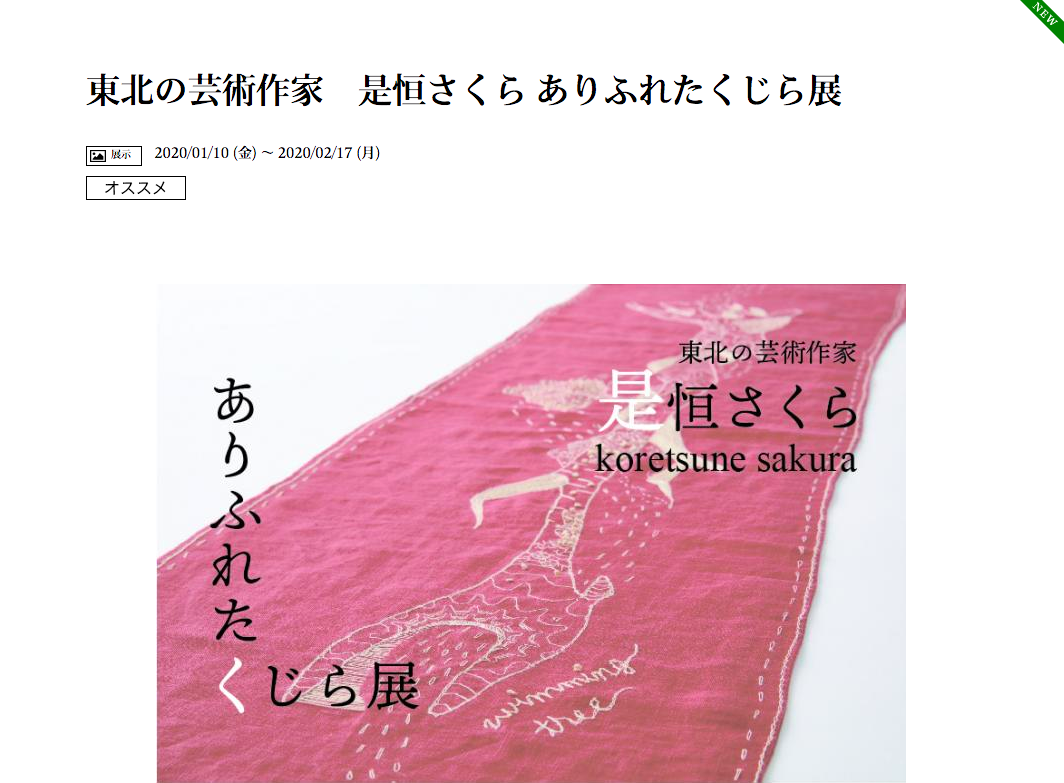

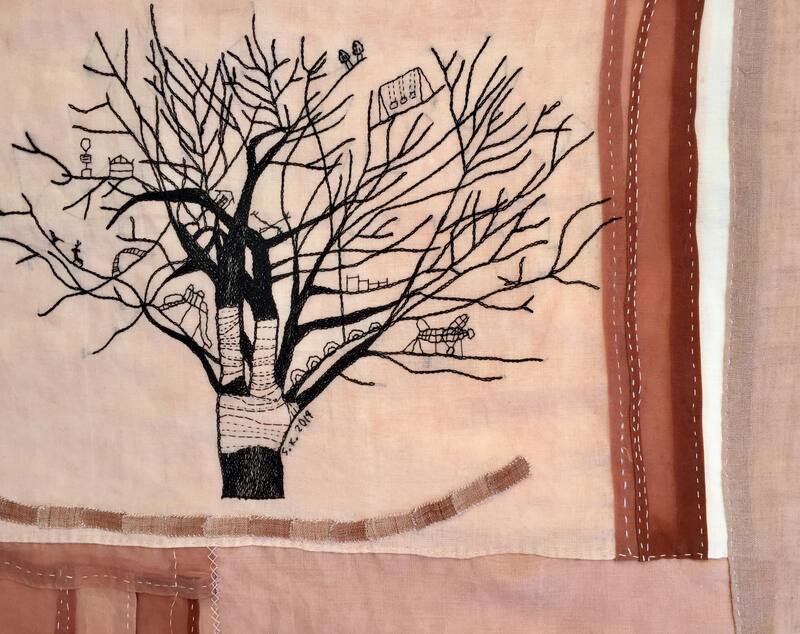

まだオープンして数年の新しい図書館。多賀城駅前でとても便利。 館内にカフェやレストランもあり、3階にギャラリーがあります。 図書館のギャラリーというまたとない場所なので、これまで作りためた本と、本の挿絵の原画となった刺繍や織物の組み合わせを多数紹介します。 タイトルの『ありふれたくじら』シリーズほか、小冊子『鯨骨生物群集』、牡鹿半島の浜で出会った流木の旅の本『泳ぐ木』に、苫小牧・樽前小学校の校庭の「100年桜」の物語と刺繍もお披露目します。 みなさまぜひ、お運びください。 *** 東北の芸術作家 是恒さくら:ありふれたくじら展 https://tagajo.city-library.jp/library/ja/event_page/1477 アラスカや東北各地の沿岸地域でフィールドワークと採話を行い、鯨をテーマとしたリトルプレスや造形物を制作している美術家、是恒さくら氏。彼女の作品から、リトルプレスに基づいた展示のほか、2/9(日)には本人による展示解説と朗読会を開催します。 会期:2020/1/10 (金) ~ 2/17 (月) 時間:9:00~21:30 場所:多賀城市立図書館・本館3階 ギャラリー 主催:多賀城市立図書館 問い合わせ先:022-368-6226 入場無料 在廊予定日:1/10, 11, 12, 2/8, 9の13:00〜17:00 トーク&朗読会:2/9 *詳細は後日 石巻 まちの本棚、ライター・編集者の南陀楼綾繁さんの企画で、東京築地・ふげん社にて "地域からの風 石巻篇

/是恒さくら「ありふれたくじら」展 +石巻ブックフェア" が今月末より開催されます。

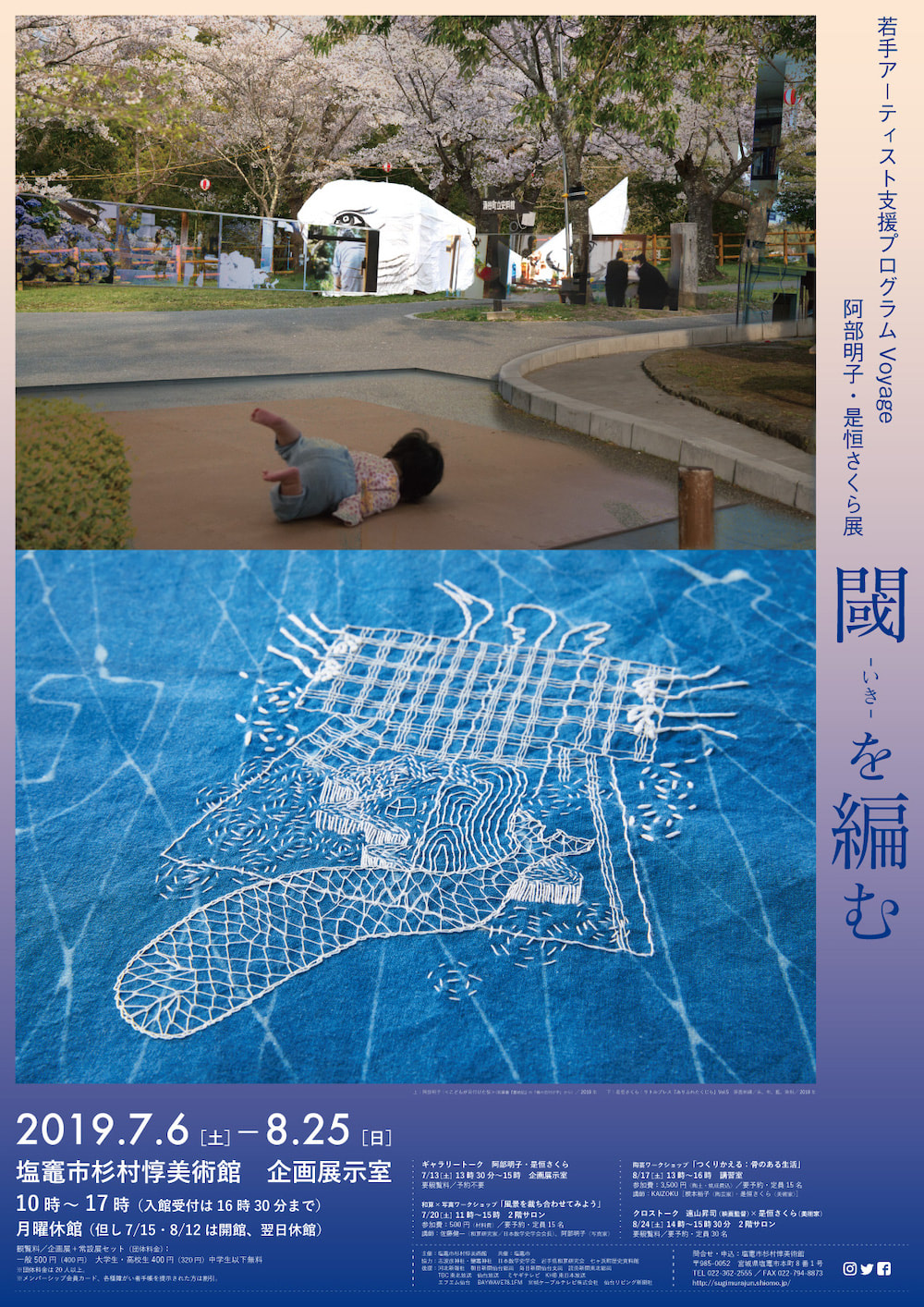

8月1日(木)には、南陀楼綾繁さんと私のトーク「リトルプレスと地域文化」もおこないます。 東京でのまとまった展示は約2年ぶりです。 私が会場に居るのは1日のトークイベント時のみとなりますが、12日間の会期中、たくさんのみなさまにお越しいただけますと幸いです。 ------ 地域からの風 石巻篇 是恒さくら「ありふれたくじら」展 +石巻ブックフェア https://fugensha.jp/events/20190730_ishinomaki/ 会期:2019年7月30日(火)~8月10日(土) 火〜金 12:00〜19:00 土 12:00〜17:00 休廊日:日・月・祝休 会場:コミュニケーションギャラリー ふげん社 〒104-0045 東京都中央区築地1-8-4 築地ガーデンビル 2F TEL:03-6264-3665 MAIL:[email protected] 宮城県で仙台と異なる独自の文化をもつ港の町・石巻。 石巻や牡鹿半島など各地の捕鯨文化のフィールドワークをもとに、リトルプレスを発行する是恒さくらさんの造形作品を展示するとともに、東日本大震災から8年を迎えた石巻の「本の文化」を紹介します。 企画:石巻まちの本棚&南陀楼綾繁(ライター・編集者) {関連イベント} ●トーク「リトルプレスと地域文化」 是恒さくら(美術家)×南陀楼綾繁(ライター・編集者) 8月1日(木)19:00~(18:30開場) 参加費:1,500円(1ドリンク付) ※要予約 ●トーク「いま、石巻で起こっていること」 勝邦義(石巻まちの本棚)×大島幹雄(『石巻学』発行人) 司会:南陀楼綾繁 8月8日(木)19:00~(18:30開場) 参加費:1,500円(1ドリンク付) イベントの予約方法、企画の詳細はウェブサイトをご覧ください。 ※要予約 阿部明子・是恒さくら展「閾 -いき- を編む」

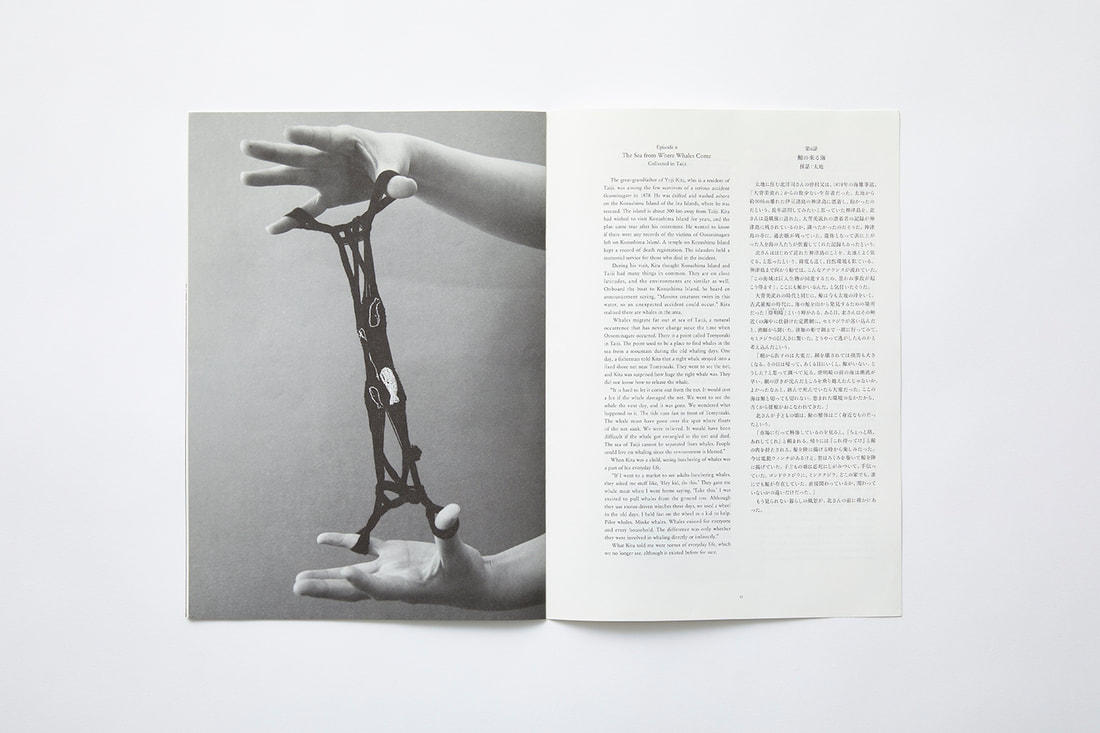

http://sugimurajun.shiomo.jp/archives/5236 2019年7月6日[土]−8月25日[日] 塩竈市杉村惇美術館 企画展示室 10時~17時(入館受付は16時30分まで) 今回は、写真家・阿部明子、美術家・是恒さくらのお二人をご紹介します。 阿部は、自身が生活を送る場所の特性やその生活の中で繰り返し見続ける風景を主題に、複数の写真のレイヤーを重ねた作品や、展覧会ごとに独自の展示方法を提示するなど、多角的な視点を取り入れながら、写真の新しい表現方法を模索し、その可能性を追求しています。 是恒は、アラスカや東北各地の捕鯨、漁労文化についてフィールドワークと採話を行い、リトルプレスや刺繍、造形作品として発表しています。個々人の記憶に潜む視点の豊かさに目を向けたその作品は、鯨と人との関係性にとどまらず、そこに広がる自然と人との尊い結びつきを伝えています。 タイトルにある「閾(いき)」とは、ある感覚や刺激に気づくか気づかないかの境界を指す言葉です。私たちは常にものごとの曖昧さの中で、視覚や聴覚、触覚など、あらゆる感覚を繰り返し受け、時に記憶と結びついたりしながら、自分自身や外の世界をとらえています。風景を<編む>ようにして、自己と他者の境界を探りながら制作する阿部と、人と自然の関係を問い続け、その物語を本や刺繍として<編む>是恒の、両作家が<編む>表現は、目に映る風景を重ね合わせ、透かし見るように、表層から更にその深層へと向かい、ものごとの本質や真実を見つめようとしています。 本展では、自然から導き出される美しい図形が描かれた算額*に学び、和算家の視点を取り入れた阿部の新作と、松島湾域に残る鯨の骨に焦点をあて、各地の鯨の骨にまつわる物語と結ぶ是恒の新作を含む作品群を同時にご覧いただきます。 二人の表現に触れることでさまざまな思いが交差し、つながりあい、私たちがより豊かな視点をもってこれからの時代を歩んでいくための一助となることを願っています。 *日本独自に発展した数学「和算」の問題や解法を記して神社や仏閣に奉納する絵馬。 {イベント} ◆ 2019年7月13日(土)13時30分~15時 阿部明子・是恒さくら展「閾 -いき- を編む」ギャラリートーク http://sugimurajun.shiomo.jp/archives/5273 作品解説等、作家によるアーティストトーク 場所:企画展示室 展示観覧料でご参加いただけます。 予約不要 *** ◆ 2019年8月17日(土)13時~16時 陶芸ワークショップ 「つくりかえる:骨のある生活」 http://sugimurajun.shiomo.jp/archives/5286 かつては身近な食器や道具の材料だった骨。縄文の貝塚から出土したさまざまな骨を観察し、いまの暮らしに取り入れやすい陶作品に作りかえます。 講師:KAIZOKU[根本裕子(陶芸家)・是恒さくら(美術家)] 会場:講習室 参加費:3,500円(陶土・焼成費込) 定員:15名【要予約】 ※対象:小学生以上 ※お渡しまで約1か月半程度かかります。 *** ◆ 2019年8月24日(土)14時~15時30分 クロストーク 遠山昇司(映画監督)×是恒さくら(美術家) http://sugimurajun.shiomo.jp/archives/5295 様々な物語をきっかけとしてある土地を旅することや、他者の日常や記憶に触れ、風景を見つめなおすことをテーマに語り合います。 会場:2階サロン 展示観覧料でご参加いただけます。 定員:30名【要予約】 美術家の是恒さくらです。 世界各地の海辺の町を訪ね、鯨にまつわる話を集めて『ありふれたくじら』という本を作っています。石巻~牡鹿半島で、捕鯨に関わってきた人たちの話を集めてきました。 日本列島の太平洋沿いには、捕鯨を生業としてきた町が点在しています。牡鹿半島の鮎川浜と和歌山県の太地町はともに捕鯨基地として知られます。このふたつの町の人たちは捕鯨の仕事を通してお互いの土地を頻繁に行き来していました。当時を知る人たちを訪ねて、石巻と牡鹿半島、太地町を歩くうち、遠く離れたふたつの土地を結びつける昔語りに出会いました。 太地町から鮎川浜まで、大きな鯨の頭をトラックに積んで運んできたという話。 牡鹿半島から働きに来た捕鯨船乗りたちがいつも泊まっていた、太地町の民宿での話。 太地町の人に鯨の解体を教えてあげているという、鮎川浜の人の話。 かつて太地の沖で鯨をとった、石巻の元・捕鯨船船長の話。 お母さんは鮎川浜からお嫁に来たという、太地町の人の話。 私が集めたひとつひとつの物語は掌編小説ほどの短さですが、忘れられつつある日々のなかの、鯨を通した人と人の結びつきを伝えるものだと思います。この物語がこれからも語り継がれていくように、物語を声に出して届け、語る人の輪を広げることができたらと考え、新たに映像作品として発表したいと願っています。 この映像作品に出演してくださる方を募集します。 収録内容は、私の執筆した「ありふれたくじらジャーナル:牡鹿半島~太地浦」の物語の朗読です。 この映像作品は、今夏開催される「REBORN ART FESTIVAL 2019」にて発表します。(会場:市街地エリア|山形藝術界隈 @旧柏屋) ~募集内容と応募方法~

募集人数:8名程度 収録時期と時間:2019年6下旬~7月中旬、数時間~半日程度(日程は個別に調整します。) 収録場所:石巻市内(場所は個別に調整します。) 条件: ・石巻にお越しいただける/石巻でお会いできる方。 収録内容: ・冊子「ありふれたくじらジャーナル:牡鹿半島~太地浦」の物語の朗読 応募方法: [email protected] までメールにて、①お名前、②収録に参加しやすい曜日や時間帯、③お住いのエリア、④ご連絡先(メールアドレスと電話番号)、⑤参加希望の人数(ご家族・ご友人同士でなど複数で参加希望の場合)をお知らせ下さい。 締め切り:2019年6月24日(月)で締め切ります。 備考:出演への謝金、交通費や宿泊費の補助はございません。応募者多数の場合は選考をいたします。出演いただいた方のお名前を作品とともに紹介します。 {作家の紹介} 是恒さくら 美術家。1986年、広島県生まれ。宮城県仙台市在住。2010年、アラスカ州立大学フェアバンクス校卒業。2017年、東北芸術工科大学大学院修士課程地域デザイン研究領域修了。2018年より東北大学東北アジア研究センター学術研究員。アラスカや東北各地の捕鯨、漁労文化、海の民俗文化についてフィールドワークと採話を行い、リトルプレスや刺繍、造形作品として発表する。 web: https://www.sakurakoretsune.com/ 仙台在住の美術家・是恒さくらの展覧会を開催します。是恒は国内外の鯨にまつわる話を訪ね集め、文章、刺繍作品を制作。それらを本の形にしたリトルプレス「ありふれたくじら」シリーズを発表してきました。時には人々の対立の原因にもなる鯨ですが、丁寧につづられた是恒の文章や刺繍は、鯨とかかわりながら暮らす人々の物語を遠く離れた誰かにまっすぐ優しく語り伝えます。本展覧会では原画刺繍を始め、最新作「ありふれたくじらVol.5」も発表します。

- 北の海から南の海まで、季節のうつろいとともに移動する鯨。ある海辺の町では人が鯨を捕らえて食べる。また別の海辺では鯨は人の祖先として、あるいは神の使いとして、丁重にもてなされる。それぞれの土地のそれぞれの言葉で鯨は語られ、違う物語が紡がれる。 鯨とは何者なのだろう。そんな思いからここ数年、宮城県石巻市・牡鹿半島、気仙沼市・唐桑半島、和歌山県太地町、北海道網走市、米国アラスカ州の先住民の村ポイント・ホープといった、昔から捕鯨や鯨猟がおこなわれてきた土地、鯨にまつわる文化を持つ土地を訪れ、その土地に暮らす人たちから鯨との体験談や言い伝えられてきた物語を聞き集めている。 捕鯨船の元船長、鯨の解体士、鯨に捧げる歌の歌い手、鯨猟師の妻、鯨を祀り鯨食を忌む土地で育った人たち。捕鯨問題の対立が世界にもたらしたほころびを繕うように、さまざまな人たちから採話をすすめ、集めた鯨の物語を縫い合わせる。そして刺繍を添えた本を編んでいる。 ひとつの土地に、一冊の本をつくる。海を超えて土地と土地、物語と物語を結んでいけるように。 展覧会に寄せて 作家の言葉 -------- 是恒さくら個展 「ほつれを・まつる ~リトルプレス『ありふれたくじら』2016-2018~」 盛岡・Cyg art gallery 2018年10月13日(土)-11月11日(日)11:00–19:00/無休 ※11.11(日)13:45-15:30はイベント参加者のみの入場 https://www.cyg-morioka.com/exhibition/2018101/index.html -- ◎ トーク&朗読「ありふれたくじらの足跡」 10月に是恒がくじらにまつわる岩手県・宮城県の祭の取材を計画中です。その取材発表を中心としたトークと、ありふれたくじらの朗読を行います。 2018年11月11日(日)14:00- ※当日13:45-15:30はイベント参加者のみの入場となります 会場:Cyg(展示会場) 参加費:1,000円 定員:20名/予約優先(電話・店頭・ウェブにて受付) 「山のような100ものがたり」の企画展「現代山形考」にて新作を発表しています。

〈出品作について〉 「나(ネ)から私へ / Korean “I”, Japanese “I”.」 〈展覧会情報〉 ●山のような100ものがたり 開催日時:2018.9.1(土)−24(月) 10:00−17:00 (期間中の金・土・日・祝日のみ開催) 会場:東北芸術工科大学(山形県山形市上桜田3-4-5) ※入場無料 ●みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ 2018 2018.9.1(土)−24(月) ○お問い合わせ 東北芸術工科大学 山形ビエンナーレ事務局 〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5 Tel. 023-627-2091 |

AuthorSakura Koretsune. Artist. Archives

January 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed