是恒さくら

Sakura Koretsune

「創造新話」

アラスカにいた頃、イヌピアック・エスキモー/クリンギット・インディアンのハーフの友人が話したことが忘れられない。

「自分たち先住民の祖先は、熊だったんじゃないかな。」クリンギット族のハクトウワシのクランの中でも、シャチの家系に属する彼はある時そうつぶやいた。

アメリカ先住民の祖先は一万数千年も前に、干上がったベーリング海峡を辿ってアジアからアメリカ大陸に渡ったと言われている。想像するにはあまりに途方もない時間をかけて。

現代のアメリカ社会に生き、いろいろな差別を経験してきた先住民の彼は、ヨーロッパからやってきた白人と自分が「ヒト」という同じ種類であるということより、狩猟生活で育った彼の父や祖父の世代の先住民のように、動物と自分たちを精神的に近いものに感じていたのかもしれない。

アメリカで暮らした日々、「ヒロシマ出身」ということはそれだけで異質なものとして見られること身を持って知った。もし人類の進化がまだつづいているなら、被爆地で生まれ育った人間は、目に見えないどこか―外見にはあらわれない、細胞や遺伝子レベルのなにか、あるいは自然淘汰ともいえる世代交代における偶然性―が、そうでない人間とは違っているのだろうか。そう考えることがある。

想像してほしい。もしあの原爆で20万人もの人が命を奪われなかったら、広島はきっと今とは違うものになっていて、今生きている私たちは存在していなかったかもしれない。

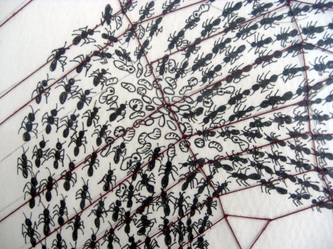

核実験が絶えず行われ、原子力発電に頼り、使用済み核燃料の処理もままならない今の世界で、どんなかたちであれ核による影響を受けない人間などいないだろう。人間にとっての核は、恐竜を絶滅させたといわれる隕石のようなものではない。人間は核とともに生きないことも選べたはずだ、しかし人間はもうすでに、核とは離れられない。同じヒトである人間がほかの人間の上に核爆弾を落とす。同じヒトである人間が原子力の危険性でほかの人間をおびやかす。最初の「イヌ」がヒトに飼いならされたように、ヒトは核に慣らされて、適応していくのだろうか。

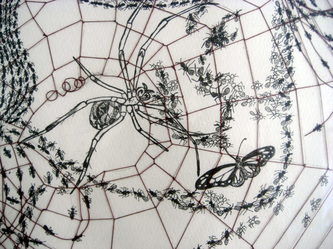

いきものの進化について思いを馳せる時、変化することは、なまやさしいことではないではないと思う。今の生物が今のかたちになるまでに、さまざまな生物が生まれては絶え、途方もない数の死が積み重なって今にたどり着いた。今、生きているものひとつひとつの固体だって、日々他の生き物の生命をもらって生きている。

自分という生命体が、どのように生まれてきて、どうやって生きているのか。人間は長い間、その問いに「神話」という形で答えを見いだしてきた。しかし科学の進歩があらゆる現象に説明をつけ、神話はもう昔のような力を持っていない。

でも、ふと思うことがある。神話を捨てることは、自らを含むすべての生命への想像力をも捨てることなのではないかと。

カナダ・イヌイットの神話に「セドナ」という女神がいる。昔、イヌイットの村に飢餓がおとずれた時、一組の父娘が小舟で海に出た。父の目的は、飢え死ぬ前に娘を自らの手で殺すことだった。海に突き落とされた彼女は、殺されまいと必死で小舟にしがみついた。父は娘の指を切り落とし、娘は海に沈んだ。切り落とされた娘の指は、鯨やアザラシやセイウチといった海洋哺乳類に変身し、飢えた人々の食物となり、人々は助かった。そして娘は「セドナ」という女神―すべての海洋哺乳類の母―となった、というのが私が知る彼女の誕生話だ(神話の特性として、この話にも様々なバリエーションがあるだろう)。

この話を信じるということを考えてみる。今生きている人々は、昔セドナからうまれた動物を食べて飢えを逃れ生き残った人々の子孫であり、セドナからうまれた海洋哺乳類の子孫が今も野生に生きている。そして人々は今もそれらを狩り、肉を食べ、加工した骨や皮で身を守る。人々は日々生きている中で、セドナの存在を、太古から続く生命のつながりを感じて生きているのではないか。

自分がひとつの生命体として、どこからきて、どこへゆくのか。そのようなことに日々、想いをはすことができたら、私たちひとりひとりの生き方は変わってくるのかもしれない。

神話を捨てた人間にこそ、自分と世界とのつながりを想うための、「新話」が必要なのかもしれない。

2013年3月19日 是恒さくら

アラスカにいた頃、イヌピアック・エスキモー/クリンギット・インディアンのハーフの友人が話したことが忘れられない。

「自分たち先住民の祖先は、熊だったんじゃないかな。」クリンギット族のハクトウワシのクランの中でも、シャチの家系に属する彼はある時そうつぶやいた。

アメリカ先住民の祖先は一万数千年も前に、干上がったベーリング海峡を辿ってアジアからアメリカ大陸に渡ったと言われている。想像するにはあまりに途方もない時間をかけて。

現代のアメリカ社会に生き、いろいろな差別を経験してきた先住民の彼は、ヨーロッパからやってきた白人と自分が「ヒト」という同じ種類であるということより、狩猟生活で育った彼の父や祖父の世代の先住民のように、動物と自分たちを精神的に近いものに感じていたのかもしれない。

アメリカで暮らした日々、「ヒロシマ出身」ということはそれだけで異質なものとして見られること身を持って知った。もし人類の進化がまだつづいているなら、被爆地で生まれ育った人間は、目に見えないどこか―外見にはあらわれない、細胞や遺伝子レベルのなにか、あるいは自然淘汰ともいえる世代交代における偶然性―が、そうでない人間とは違っているのだろうか。そう考えることがある。

想像してほしい。もしあの原爆で20万人もの人が命を奪われなかったら、広島はきっと今とは違うものになっていて、今生きている私たちは存在していなかったかもしれない。

核実験が絶えず行われ、原子力発電に頼り、使用済み核燃料の処理もままならない今の世界で、どんなかたちであれ核による影響を受けない人間などいないだろう。人間にとっての核は、恐竜を絶滅させたといわれる隕石のようなものではない。人間は核とともに生きないことも選べたはずだ、しかし人間はもうすでに、核とは離れられない。同じヒトである人間がほかの人間の上に核爆弾を落とす。同じヒトである人間が原子力の危険性でほかの人間をおびやかす。最初の「イヌ」がヒトに飼いならされたように、ヒトは核に慣らされて、適応していくのだろうか。

いきものの進化について思いを馳せる時、変化することは、なまやさしいことではないではないと思う。今の生物が今のかたちになるまでに、さまざまな生物が生まれては絶え、途方もない数の死が積み重なって今にたどり着いた。今、生きているものひとつひとつの固体だって、日々他の生き物の生命をもらって生きている。

自分という生命体が、どのように生まれてきて、どうやって生きているのか。人間は長い間、その問いに「神話」という形で答えを見いだしてきた。しかし科学の進歩があらゆる現象に説明をつけ、神話はもう昔のような力を持っていない。

でも、ふと思うことがある。神話を捨てることは、自らを含むすべての生命への想像力をも捨てることなのではないかと。

カナダ・イヌイットの神話に「セドナ」という女神がいる。昔、イヌイットの村に飢餓がおとずれた時、一組の父娘が小舟で海に出た。父の目的は、飢え死ぬ前に娘を自らの手で殺すことだった。海に突き落とされた彼女は、殺されまいと必死で小舟にしがみついた。父は娘の指を切り落とし、娘は海に沈んだ。切り落とされた娘の指は、鯨やアザラシやセイウチといった海洋哺乳類に変身し、飢えた人々の食物となり、人々は助かった。そして娘は「セドナ」という女神―すべての海洋哺乳類の母―となった、というのが私が知る彼女の誕生話だ(神話の特性として、この話にも様々なバリエーションがあるだろう)。

この話を信じるということを考えてみる。今生きている人々は、昔セドナからうまれた動物を食べて飢えを逃れ生き残った人々の子孫であり、セドナからうまれた海洋哺乳類の子孫が今も野生に生きている。そして人々は今もそれらを狩り、肉を食べ、加工した骨や皮で身を守る。人々は日々生きている中で、セドナの存在を、太古から続く生命のつながりを感じて生きているのではないか。

自分がひとつの生命体として、どこからきて、どこへゆくのか。そのようなことに日々、想いをはすことができたら、私たちひとりひとりの生き方は変わってくるのかもしれない。

神話を捨てた人間にこそ、自分と世界とのつながりを想うための、「新話」が必要なのかもしれない。

2013年3月19日 是恒さくら